“司天”降世:数字气象员是科技进步还是另类忽悠?

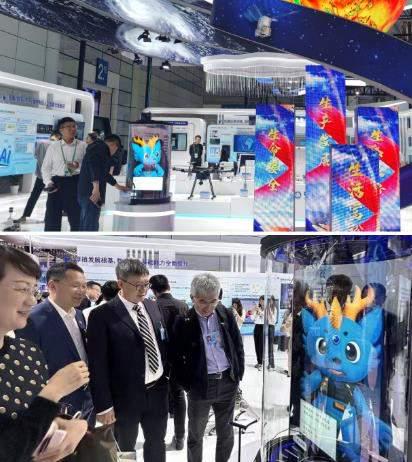

最近,在第八届数字中国建设峰会上,一个名为“司天”的数字人火了。据说是中央气象台联手某科技公司推出的,能与观众互动,解答气象问题,甚至还能给出穿衣建议。这不禁让人产生疑问:这到底是气象服务的创新,还是又一场披着科技外衣的营销秀?

人机交互:一场精心设计的表演?

原文中提到,观众可以向“司天”提问,比如“五一假期返程,厦门到哈尔滨的天气如何?该穿什么衣服?”“司天”能迅速调取数据,给出详细解答。乍一看,这人机交互挺智能,但细想之下,却疑点重重。这些问题真的是观众随机提出的吗?还是事先设定好的“剧本”?“司天”的回答真的是基于实时数据分析吗?还是预先存储好的“标准答案”?

这种互动模式,很容易让人联想到某些商场里的智能导购机器人。它们看似能回答各种问题,但实际上,大部分问题都在预设范围内,一旦超出范围,就只能顾左右而言他。所谓的“智能”,不过是预先编程好的程序,缺乏真正的思考能力和应变能力。我很怀疑这个“司天”也是如此,或许只是一个更高级的“提线木偶”,在幕后人员的操控下,表演着一场精心设计的“人机互动”。

大模型背后的真相:数据与算法的迷宫

报道中提到,“司天”的“智慧大脑”是由中央气象台联合多家科技公司共同研发的,底层由数值模型和专业大模型提供支撑。这听起来很高大上,但实际上,大模型就像一个黑盒子,我们很难了解其中的具体运作机制。我们只知道,它需要海量的数据进行训练,而这些数据的质量和来源,直接决定了模型的准确性和可靠性。

气象数据固然重要,但算法的选择同样至关重要。不同的算法,会对相同的数据产生不同的结果。如果算法存在偏差或者漏洞,那么“司天”的回答就可能出现错误,甚至误导公众。更重要的是,大模型的训练需要消耗大量的计算资源和能源,这是否符合可持续发展的理念?

气象服务的未来:创新还是噱头?

诚然,科技进步为气象服务带来了新的可能性。数字人、大模型等技术的应用,可以使气象信息更加生动、形象,更容易被公众接受。但是,我们不能为了追求“新奇特”而忽视了气象服务的本质:准确、及时、可靠。如果数字人只是一个花架子,不能真正提高气象预报的准确性,那么它就没有任何实际意义。

更令人担忧的是,这种“娱乐化”的气象服务,可能会分散公众对真正重要问题的关注。比如,气候变化、极端天气事件等。如果我们把过多的精力放在数字人的“表演”上,而忽视了对这些问题的深入研究和有效应对,那么我们就是在本末倒置。真正的创新,应该体现在提高气象预报的准确性、提升气象服务的覆盖面、加强公众的气象风险意识等方面,而不是仅仅制造一个吸引眼球的“数字明星”。