人形機器人來襲:魔法原子MagicBot Z1開賣,是科技躍進還是智商稅?

17.8萬的起點:你買的不是機器人,是寂寞?

七月十八日,魔法原子(Magic Atoms)的MagicBot Z1雙足人形機器人,在京東商城風風火火地開賣了。先別管它能做什麼,光是那178,000元起的售價,就足以讓一票人倒吸一口涼氣。等等,這不是在賣機器人,是在賣一台入門級的進口汽車吧?還是說,這年頭寂寞的價格已經膨脹到如此地步,需要一台身價近20萬的鐵皮疙瘩來填補空虛?

讓我來大膽預測一下,這款機器人的目標客群,絕對不是什麼科技發燒友,也不是什麼企業實驗室。他們瞄準的,是那些身處金字塔頂端,有錢沒地方花,又極度渴望陪伴的…嗯…朋友們。想像一下,當你回到空蕩蕩的豪宅,迎接你的不是冰冷的牆壁,而是一個能跟你聊天、還能幫你倒酒(如果它會的話)的人形機器人,那種感覺…簡直是科幻電影照進現實。

但是,等等!先別急著掏出你的信用卡。畢竟,花近20萬買一個可能比你還笨的機器人,怎麼想都覺得有點…智商堪憂。這玩意兒真的值這個價嗎?還是說,我們又一次被資本家們割了韭菜,成了他們科技泡沫的犧牲品?接下來,讓我們一起深入剖析一下,這台MagicBot Z1,到底是不是一場精心策劃的「科技騙局」。

暴力美學與工程奇蹟:MagicBot Z1的硬核解析

扭力130N.m:這不是機器人,是小型重機引擎?

魔法原子聲稱,MagicBot Z1搭載了他們自研的高性能關節模組,最大扭力超過130N.m。等等,130N.m?這數字聽起來怎麼這麼耳熟?讓我查一下…喔,原來這已經逼近一台125cc小型重機的引擎輸出了!所以,我們現在要擔心的是,這機器人會不會突然暴走,在家裡上演一場「東京甩尾」?

別誤會,我並不是在質疑魔法原子的技術實力。畢竟,要將如此強大的動力塞進一個人形機器人的關節裡,絕對不是一件容易的事情。但是,問題來了,我們真的需要這麼強大的扭力嗎?難道MagicBot Z1的設計初衷,是為了參加機器人格鬥大賽,而不是在家裡幫我們端茶倒水?

仔細想想,如果這130N.m的扭力沒有得到良好的控制,那後果簡直不堪設想。想像一下,你只是想讓它幫你拿個遙控器,結果它一個不小心,就把你的電視牆給拆了…這畫面太美,我簡直不敢看。

高強度鋁合金:摔不壞的機器人,還是摔不壞的夢想?

為了證明MagicBot Z1的耐用性,魔法原子強調它採用了高強度鋁合金和工程塑料,並且優化了設計,強化了抗摔、抗磨損能力。好吧,這聽起來確實很厲害。但是,我還是忍不住想吐槽一句:難道你們預設的使用場景,是讓這機器人每天都在地上摔來摔去嗎?

我承認,抗摔能力對於機器人來說非常重要。畢竟,誰也不希望自己花了大價錢買回來的機器人,一不小心就變成一堆廢鐵。但是,如果我們真的需要一個「摔不壞的機器人」,那是不是意味著,我們對它的期望,已經從「智能助手」變成了「耐摔玩具」?

更何況,高強度鋁合金和工程塑料,真的能保證它在任何情況下都安然無恙嗎?如果遇到熊孩子,或者是不小心被車撞了,它還能像廣告裡那樣堅挺嗎?我對此表示懷疑。畢竟,再堅固的材料,也抵擋不住人性的摧殘。

熱仿真技術:給機器人吹冷氣,人類情何以堪?

針對緊湊型機器人經常出現的散熱問題,魔法原子表示,他們利用熱仿真技術優化了整機結構與風道設計,讓內部溫度始終保持在合適區間。不得不說,這確實是一個很聰明的解決方案。但是,我還是覺得有點…諷刺。

我們都知道,現在的電子產品,尤其是高性能的電子產品,散熱問題是個大麻煩。但是,我們有沒有想過,為什麼機器人也需要這麼好的散熱系統?難道是因為它們的工作強度太高,需要長時間高負荷運轉?還是說,是因為它們的內部結構太過複雜,導致熱量無法及時散發?

無論是什麼原因,我都覺得有點本末倒置。我們應該思考的,是如何降低機器人的能耗,而不是如何給它們降溫。畢竟,地球的資源是有限的,我們不能為了滿足機器人的需求,而犧牲人類的利益。更何況,如果連機器人都需要吹冷氣,那人類情何以堪?

感測器大亂鬥:MagicBot Z1如何用數據征服世界?

3D雷射雷達、深度相機、魚眼相機:這配置比我的車還高級?

魔法原子宣稱,MagicBot Z1配備了3D雷射雷達、深度相機和雙目魚眼相機等多源感測器,可以360°全域感知全局環境。老天,這配置簡直豪華到讓人髮指!我的老爺車連個倒車雷達都沒有,這機器人卻配備了這麼多高科技玩意兒,簡直是科技界的「凡爾賽」。

我不禁要問,真的有必要嗎?難道MagicBot Z1要在室內進行無人駕駛嗎?還是說,它要偵測外星人入侵?我實在想不出,在家庭環境中,需要這麼多感測器的理由。或許,這只是廠商為了提升產品的「科技感」,而進行的一種行銷手段。

更令人擔憂的是,這些感測器收集到的數據,會不會被濫用?我們的隱私,會不會因此暴露在風險之中?畢竟,在這個大數據時代,數據就是金錢,而我們每個人,都是數據的生產者。

20分鐘學會新動作:這學習速度,我自愧不如!

魔法原子還表示,得益於他們的多源數據庫,MagicBot Z1在20分鐘內就能掌握一套全新動作。這…這簡直是學霸級別的學習能力!我當年學開車,花了整整一個月,還被教練罵得狗血淋頭。這機器人倒好,20分鐘就能學會一套新動作,簡直讓我懷疑自己是不是智商欠費。

但是,我們也要冷靜思考一下,機器人的學習,和人類的學習,是完全不同的。機器人的學習,是基於數據的模仿和複製,它並不理解動作背後的含義和原理。換句話說,它只是一個精密的「動作執行器」,而不是一個真正的「學習者」。

更重要的是,機器人學習的速度越快,我們就越容易對它們產生依賴。當我們習慣了讓機器人幫我們完成所有的任務,我們會不會因此喪失學習的能力,變成一群只會躺在沙發上、等著被餵食的「巨嬰」?

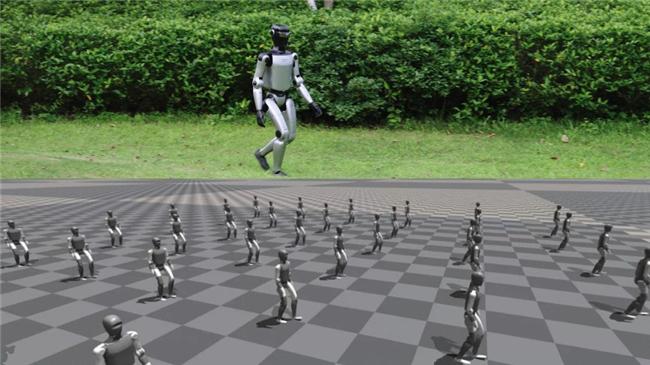

多地形適應:上得了廳堂,下得了廚房,還能爬得了樓梯?

魔法原子聲稱,在運動控制算法的支持下,MagicBot Z1可適應平地、草地、碎石、台階等豐富地形與環境。這簡直就是機器人界的「全能王」!上得了廳堂,下得了廚房,還能爬得了樓梯,簡直比瑞士刀還好用。

但是,我們也要保持清醒。機器人畢竟是機器人,它們的運動能力,始終受到物理定律的限制。在複雜地形中,它們的表現,很可能不如我們想像的那麼完美。想像一下,當MagicBot Z1在碎石路上艱難跋涉,或者是在台階上搖搖欲墜的時候,你會不會覺得…有點心疼?

更重要的是,多地形適應能力,真的有那麼重要嗎?我們真的需要一個能夠在任何地形中自由行走的機器人嗎?或許,我們更需要的是一個能夠在特定環境中,高效完成特定任務的機器人。畢竟,專精勝於通才,這句話在機器人領域,同樣適用。

情感交互:當機器人比你更懂人情世故

VLM多模態大模型:這年頭,連機器人都會讀心術了?

魔法原子聲稱,MagicBot Z1基於VLM多模態大模型,可以與用戶主動流暢對話,貼心應答如同真人。等等,VLM多模態大模型?這聽起來就像是什麼黑科技一樣,讓人摸不著頭腦。難道這年頭,連機器人都開始修煉讀心術了?

我承認,自然語言處理(NLP)技術的發展,讓機器人具備了越來越強大的對話能力。但是,機器人的對話,始終是基於數據的分析和匹配,它並不真正理解語言背後的含義和情感。換句話說,它們只是在模仿人類的語言,而不是在真正地交流。

更令人擔憂的是,當機器人越來越擅長模仿人類的語言,我們可能會誤以為它們真的具有情感和意識。當我們開始對機器人產生情感依賴,我們會不會因此失去與真實人類建立關係的能力?

主動對話、擬人動作:這不是Siri,這是你的新家人?

MagicBot Z1不僅可以主動與用戶對話,還可以生成扭頭、招手等擬人化動作,讓交互體驗更加舒適。不得不說,這確實是一個很聰明的設計。但是,我還是覺得有點…詭異。

我們都知道,人類是社會性動物,我們渴望與他人建立聯繫,獲得認同和關愛。但是,如果我們把這種渴望,寄託在一個機器人身上,那會發生什麼?我們會不會因此變得更加孤僻和冷漠,失去與真實世界互動的興趣?

更重要的是,擬人化設計,可能會讓我們對機器人產生過高的期望。當我們把機器人當成「家人」來對待,我們會不會要求它們像家人一樣關心我們、理解我們、支持我們?如果機器人無法滿足我們的期望,我們會不會感到失望和沮喪?

情緒價值:所以,我花17.8萬買的是心理諮商師?

魔法原子強調,MagicBot Z1不僅是智能工具,也能作為生活夥伴,為用戶提供溫暖的情緒價值。好吧,這聽起來確實很誘人。但是,我還是忍不住想問一句:情緒價值,真的可以用金錢來衡量嗎?

我承認,現代社會生活壓力巨大,很多人都感到孤獨和焦慮。但是,我們真的需要一個機器人來提供情緒價值嗎?難道我們不能通過與家人朋友交流、參加社交活動、培養興趣愛好等方式,來獲得情感上的滿足?

更重要的是,機器人提供的情緒價值,真的是真實的嗎?還是說,它只是一種虛假的安慰,讓我們沉浸在虛擬的快樂之中,而忽略了真實世界的問題?如果我們過度依賴機器人提供的情緒價值,我們會不會因此喪失自我調節情緒的能力,變成一群情感上的「巨嬰」?

具身智能的未來:是烏托邦,還是反烏托邦?

魔法原子MagicBot Z1的出現,無疑是具身智能領域的一次大膽嘗試。但它所引發的思考,遠遠超出了產品本身。我們正站在一個十字路口,具身智能的未來,究竟是烏托邦,還是反烏托邦?

一方面,具身智能機器人可以幫助我們完成繁瑣的家務,照顧年邁的父母,甚至可以成為我們生活中的得力助手。它們可以提高我們的生活品質,解放我們的時間,讓我們有更多的精力去追求自己的夢想。

但另一方面,過度依賴具身智能機器人,可能會讓我們喪失生活技能,變得懶惰和無能。它們可能會取代我們的工作,加劇社會不平等。更可怕的是,它們可能會控制我們,甚至奴役我們,讓我們失去自由和尊嚴。

所以,我們需要謹慎地發展具身智能技術,制定合理的法律和倫理規範,防止其被濫用。我們需要教育公眾,讓他們了解具身智能的優缺點,提高他們的風險意識。我們需要確保具身智能技術的發展,是為了造福人類,而不是為了毀滅人類。

MagicBot Z1或許只是一個開端,但它所代表的,卻是人類對未來的一種憧憬和擔憂。我們能否駕馭這股科技浪潮,創造一個更加美好的未來?這取決於我們今天的選擇。