中钢国际:看似平静水面下的暗流涌动?

股价小幅回调,资金面却暗藏玄机

话说这股市啊,就像个深不见底的池塘,表面风平浪静,水底下却是各种鱼虾蟹鳖,各怀鬼胎地 jostling。就拿这中钢国际(000928)来说,2025年7月17日收盘价6.3元,跌了0.79%,看着是波澜不惊,但你要是仔细扒拉扒拉当天的资金流向,嘿,可就有意思了。

成交量1.61亿元,换手率1.78%,这些都是基本面,是明面上的东西。但魔鬼往往藏在细节里。别看股价跌了一点点,这背后的资金流动,那可是刀光剑影,暗流涌动。表面上风平浪静,但水底下却是波涛汹涌,各种资金势力都在暗中较劲。

散户出逃,游资接盘,主力资金按兵不动:谁在导演这出戏?

资金流向:一场多空博弈的缩影

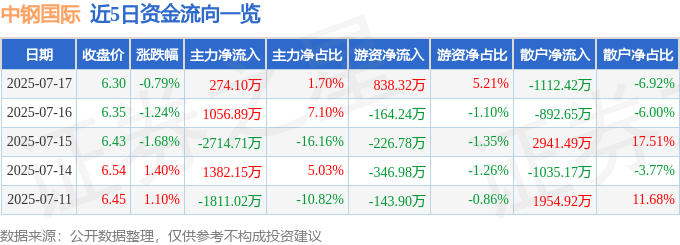

好家伙,7月17号这天,中钢国际的资金流向数据简直就是一出年度大戏!主力资金净流入274.1万元,占比区区1.7%,勉强算是露了个脸。但真正抢戏的是游资,呼啦啦净流入838.32万元,占比高达5.21%!这帮游资,向来是快进快出,刀口舔血的主儿,他们这么大手笔杀入,背后肯定有啥猫腻。

再看看散户,唉,韭菜的命运啊,永远是追涨杀跌。眼看着股价跌了,赶紧割肉离场,净流出1112.42万元,占比6.92%。这散户一跑,游资就来,典型的“散户抬轿,游资坐庄”的剧本。

游资的豪赌:是精准狙击还是飞蛾扑火?

问题来了,这游资到底看上了中钢国际啥?是觉得钢铁行业要迎来第二春?还是仅仅是短线炒作,割一波韭菜就跑路?要知道,游资的风格向来是激进的,他们敢于冒险,但也容易被套牢。如果他们判断失误,或者主力资金突然变脸,那可就真成了飞蛾扑火,血本无归。

看看这近五日的资金流向图,更是耐人寻味。前几天主力还在小幅流出,游资也是进进出出,唯独散户是坚定不移地流出。这说明啥?说明市场对中钢国际的未来,那是相当的分歧啊!

融资融券:多头的最后堡垒?

融资客的狂欢:连续净买入背后的逻辑

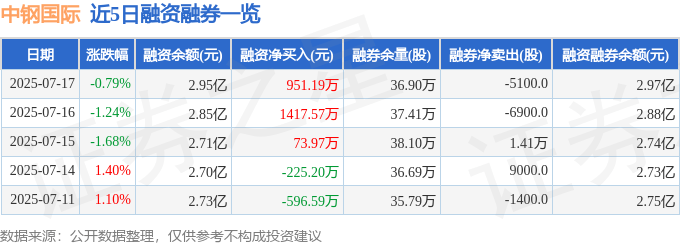

再来看看融资融券的数据,嘿,又是另一番景象。7月17日当天,融资买入2257.17万元,融资偿还1305.98万元,净买入951.19万元!而且,这已经是连续三天净买入了,累计净买入高达2442.73万元。这说明啥?说明有一批不怕死的融资客,正在疯狂加杠杆,看多中钢国际!

这些融资客,要么是对中钢国际的前景非常有信心,要么就是赌徒心态,想借钱搏一把。不管是哪种情况,都说明市场上还是有一股强大的做多力量的。问题是,这股力量能持续多久?在高杠杆的压力下,他们能坚持到中钢国际股价上涨的那一天吗?

融券余额:空头的试探还是偃旗息鼓?

与融资客的疯狂相比,融券方面就显得平静多了。融券卖出1.44万股,融券偿还1.95万股,融券余量36.9万股,融券余额232.47万元。这说明啥?说明空头力量并不强,或者说,他们只是在试探性地做空,不敢放手一搏。毕竟,在多头气势正盛的时候,贸然做空是很危险的。

不过,融券余额的存在,也提醒我们,市场上还是有看空中钢国际的人的。他们可能认为中钢国际的股价被高估了,或者对钢铁行业的未来不看好。总之,多空双方的博弈,远未结束。

看看这近五日的融资融券数据,融资余额一路攀升,说明多头越来越激进。而融券余额则相对稳定,说明空头比较谨慎。这种局面,有点像一场拔河比赛,多头在拼命拉,空头在努力 удерживать,胜负难料啊!

基本面:增长的烦恼?

营收下滑的阴影:钢铁寒冬下的阵痛?

光看资金面热闹不行,还得瞅瞅基本面。中钢国际2025年一季报显示,营收35.19亿元,同比下降28.21%!这数字可不好看啊。营收大幅下滑,说明主营业务遇到了麻烦。要知道,中钢国际的主业是工程总承包,主要服务于钢铁行业。难道是钢铁行业真的进入寒冬了?

如果钢铁行业不行了,那中钢国际的日子肯定不好过。毕竟,皮之不存,毛将焉附?营收下滑,意味着订单减少,项目难做,未来的增长空间也会受到限制。这对投资者来说,可不是个好消息。

利润增长的假象:降本增效的困境?

不过,一季报里也有亮点。归母净利润2.32亿元,同比上升7.78%;扣非净利润2.31亿元,同比上升9.25%。看起来,中钢国际的盈利能力还不错嘛。但是,营收下降,利润反而上升,这其中肯定有蹊跷。

很可能是因为公司采取了降本增效的措施,比如裁员、压缩成本、提高效率等等。这些措施短期内可以提高利润,但长期来看,可能会影响公司的创新能力和竞争力。毕竟,靠压缩成本来维持利润,不是长久之计。

机构评级:集体唱多下的隐忧

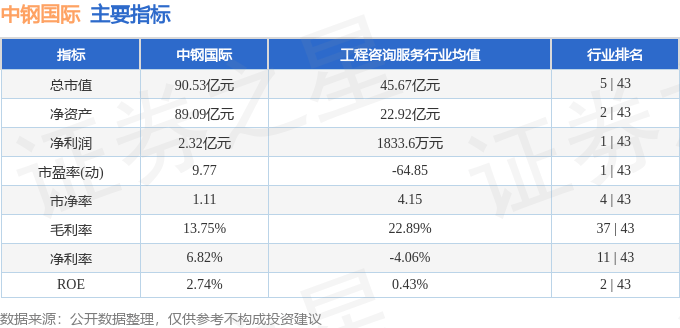

更让人迷惑的是,最近90天内,共有11家机构给中钢国际评级,9家买入,2家增持,目标均价为8.22元。这说明啥?说明机构们对中钢国际的未来普遍看好。但是,在营收下滑的情况下,机构们还这么乐观,是不是有点盲目了?

难道这些机构都被中钢国际的公关团队给忽悠了?还是他们掌握了我们不知道的内幕消息?总之,在投资决策上,不能盲目相信机构评级,要有自己的判断。看看这主要指标和行业内排名,或许能给你一些启发。

技术指标与行业排名:雾里看花,水中望月?

数据的陷阱:指标的局限性

股票分析嘛,总离不开各种技术指标。什么KDJ、MACD、RSI,一大堆,看得人眼花缭乱。但这些指标真的靠谱吗?说实话,我觉得它们就像是天气预报,只能提供参考,不能完全依赖。毕竟,影响股价的因素太多了,技术指标只能反映过去,不能预测未来。

而且,技术指标很容易被庄家利用。他们可以通过操纵股价,制造出各种技术形态,诱骗散户上当。所以,在看技术指标的时候,一定要保持清醒的头脑,不要被表面的现象所迷惑。

行业对比:是鹤立鸡群还是泯然众人?

除了技术指标,还要看行业排名。中钢国际在钢铁行业里,到底是属于领先者,还是属于追随者?这很重要。如果它在行业里是数一数二的,那说明它有竞争优势,未来的发展潜力也更大。但如果它只是个小角色,那未来的日子可能就不好过了。

可惜的是,原文并没有提供中钢国际具体的行业排名数据。所以,我们只能自己去查阅相关资料,进行分析。不过,即使查到了数据,也要谨慎对待。毕竟,行业排名也是会变化的,今天的领先者,明天可能就会被超越。

总结:AI 时代的投资,理性与疯狂并存?

说了这么多,其实就是想告诉大家,在股市里混,真不是一件容易的事。你要懂基本面,要会看技术指标,还要关注资金流向,更要了解行业发展趋势。而且,在这个AI算法横行的时代,你还要时刻警惕,别被AI生成的信息给忽悠了。

证券之星最后那句“以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议”,真是意味深长。AI可以帮你整理数据,分析信息,但它不能替你做决策。最终的投资决策,还是要靠你自己。

所以,在投资的道路上,我们要保持理性,不要盲目跟风,不要贪婪恐惧。但同时,也要有点疯狂,敢于冒险,敢于尝试。毕竟,高风险往往伴随着高收益。当然,这个“疯狂”要有底线,不能超出自己承受的范围。否则,就真成了赌博,而不是投资了。

总而言之,股市有风险,投资需谨慎。希望大家都能在股市里赚到钱,实现财务自由!