库克访华背后的算盘:苹果的傲慢与中国制造的隐忧

供应链的“政治秀”:库克与威廉姆斯的双簧

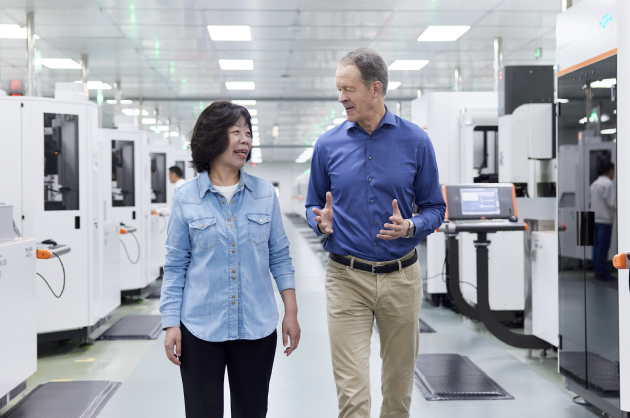

苹果CEO库克和COO威廉姆斯最近的“中国行”,与其说是商业考察,不如说是一场精心策划的政治秀。库克摆出一副“中国文化爱好者”的姿态,四处作秀,营造亲华形象,而威廉姆斯则直奔主题,考察苹果在华供应链。这种分工明确的双簧戏码,暴露出苹果对中国市场的复杂心态:既想依赖中国廉价高效的生产能力,又对潜在的政治风险和技术外溢充满警惕。

威廉姆斯考察的重点,无非是那几家为苹果卖命的血汗工厂。苹果在全球拥有超过200家主要供应商,其中80%以上都设在中国。这意味着什么?这意味着中国制造业的命脉,在很大程度上被苹果这样的跨国巨头所绑架。威廉姆斯口口声声说“中国市场对苹果非常重要,苹果会留在中国,并继续加大投资”,听起来像是蜜语甜言,实则充满了傲慢与算计。他们才不是什么慈善家,他们只是想榨取中国制造的最后一滴剩余价值。

苹果真的会“留在中国”吗?这恐怕要打个大大的问号。随着地缘政治风险的加剧和劳动力成本的上升,苹果早已开始将部分产能转移到越南、印度等国家。所谓的“加大投资”,很可能只是为了稳住中国政府,麻痹中国企业,为未来的撤退争取更多的时间和空间。而那些曾经为苹果的辉煌添砖加瓦的中国供应商,很可能最终沦为被抛弃的棋子。这才是库克和威廉姆斯“中国行”背后隐藏的真相。

“智造”神话的真相:技术进步还是剥削升级?

自动化背后:被隐藏的人力成本与失业危机

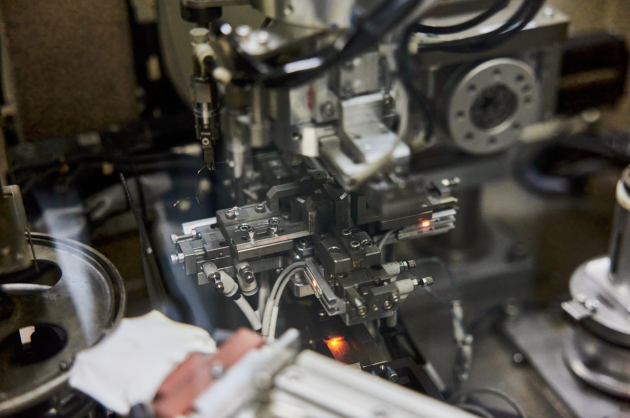

文章极力渲染歌尔股份、立讯精密和杰士徳这三家苹果供应链工厂的“智造”景象,试图打破人们对“血汗工厂”的固有印象。什么“高端、精密的智能化设备”,什么“尖端的技术”,听起来高大上,实则掩盖了残酷的现实:自动化程度的提高,必然意味着大量工人失业。

诚然,自动化生产可以提高效率、降低成本,但这些好处最终都落入了谁的口袋?是苹果,是供应商的老板,还是那些拿着微薄工资、随时面临失业风险的工人?当机器取代了人力,那些曾经没日没夜地在流水线上辛勤劳作的工人,又该何去何从?难道他们只能眼睁睁地看着自己被时代抛弃,成为社会的不稳定因素?

威廉姆斯得意洋洋地说,30年前他刚来中国时,生产制造还非常初阶,现在已经可以通过自动制造的方式来进行生产。他看到了中国制造业的巨大进步,却选择性地忽略了进步背后所付出的巨大代价。那些被自动化浪潮所淘汰的工人,那些被技术进步所抛弃的个体,他们的声音在哪里?他们的尊严在哪里?

垂直整合:苹果控制力的延伸与供应商的被动

杰士徳集团董事长景余祥提到,在与苹果的合作中,他们意识到提高垂直整合能力的重要性。这句看似不起眼的话,却道出了苹果与中国供应商之间不对等关系的本质。所谓的“垂直整合”,说白了就是苹果对供应链的控制力进一步加强。

通过技术输出、标准制定、质量管控等手段,苹果将中国供应商牢牢地控制在自己的手中。供应商们为了获得苹果的订单,不得不亦步亦趋地跟随苹果的步伐,投入巨额资金进行技术改造和设备升级。然而,一旦苹果改变策略,或者将订单转移到其他国家,这些供应商的投资很可能就会血本无归。

表面上,苹果与供应商是合作关系,实际上,他们是剥削与被剥削的关系。苹果利用其强大的市场地位和技术优势,不断压榨供应商的利润空间,迫使他们为了生存而不断降低成本,甚至不惜牺牲工人的权益和环境的利益。这种畸形的合作模式,是中国制造业长期处于价值链底端的根本原因。

“授人以渔”的伪善:新时代产业工人的困境

培训项目的真相:苹果的“洗脑”与工人的自我安慰

文章大肆宣扬苹果的“授人以渔”计划,声称通过培训项目帮助工人提升技能、改善生活。什么“自动化技术员培训”、“线长计划”,什么“手语培训”、“包容性课程”,听起来温暖人心,实则不过是苹果精心策划的公关活动。这些培训项目真的是为了工人着想吗?恐怕更多的是为了提高生产效率、降低管理成本,以及维护苹果的品牌形象。

那些参加培训的工人,或许会从中获得一些实际的技能,但更多的是精神上的安慰。他们被告知,只要努力学习、积极进取,就能改变自己的命运,实现人生的价值。然而,残酷的现实是,无论他们多么努力,都很难摆脱被剥削的命运,成为真正意义上的“知识型工人”。这些培训项目,与其说是“授人以渔”,不如说是给工人喂了一碗鸡汤,让他们在自我安慰中继续为苹果卖命。

供应商发展基金:画饼充饥的慈善秀

文章提到,这些培训项目能够顺利开展,得益于苹果的供应商发展基金。这个基金听起来很美好,似乎能够为供应链企业带来教育和培训资源,帮助他们完善员工教育发展体系。然而,仔细想想,这不过是苹果玩弄的又一个慈善秀。

苹果每年赚取巨额利润,却只拿出其中一小部分来设立这个基金。这笔钱对于苹果来说,不过是九牛一毛,但却可以为苹果赢得良好的声誉,掩盖其在供应链中存在的种种问题。而那些真正需要帮助的工人,能够从中获得的实际利益却微乎其微。

所谓的“供应商发展基金”,更像是一张画饼充饥的空头支票。苹果利用这笔钱来收买人心,安抚工人,转移视线,从而维护其在供应链中的统治地位。这才是苹果“授人以渔”计划的真正目的。

“绿色制造”的谎言:漂绿与碳排放转移

可再生能源转型:数据游戏与能源结构性问题

文章极力吹捧立讯精密和歌尔股份的“绿色制造”实践,什么屋顶光伏板,什么厂区风车,什么全可再生能源转型,营造出一幅环保先锋的假象。但仔细分析,这些所谓的“绿色举措”,不过是苹果为了实现其碳中和目标而玩弄的数据游戏。

立讯精密自2015年起100%使用绿电生产苹果产品,歌尔股份也在2023年实现全可再生能源转型。这些数据听起来很漂亮,但背后的真相是什么?这些企业使用的绿电,真的是完全清洁的能源吗?还是通过购买绿证、碳抵消等方式来实现的?这些所谓的“绿色电力”,很可能只是将碳排放转移到了其他地方,并没有真正减少全球的碳排放总量。

更重要的是,苹果的这种“绿色制造”模式,并没有触及中国能源结构性问题的根本。中国仍然是一个以煤炭为主的能源大国,可再生能源的占比仍然很低。苹果与其在中国搞这些花里胡哨的“绿色项目”,不如推动中国能源结构的转型,从根本上减少碳排放。

“零废弃计划”:垃圾围城的转移与环境责任的缺失

文章还吹嘘苹果的“零废弃计划”,声称中国供应商通过循环利用,10年间减少250万吨填埋垃圾。这听起来很伟大,但仔细想想,这真的解决了垃圾问题吗?还是只是将垃圾转移到了其他地方?

那些被回收利用的材料,是否真的能够完全替代原生材料?回收过程中是否会产生二次污染?那些无法回收利用的垃圾,又被如何处理?是被填埋、焚烧,还是被偷偷倾倒到发展中国家?苹果并没有给出明确的答案。

苹果的“零废弃计划”,更像是一种“漂绿”行为。他们通过制造一些漂亮的环保数据,来掩盖其在全球范围内造成的巨大环境污染。苹果作为全球最大的电子产品生产商之一,有责任承担起更多的环境责任,而不是将垃圾问题转移给其他国家和地区。他们应该从产品的设计、生产、回收等各个环节入手,真正实现循环经济,减少对地球资源的消耗。这才是真正的绿色制造,而不是苹果现在所做的这些表面功夫。