近年来,美国企业寻求供应链多元化,印度成为备受瞩目的“制造业对冲基地”。然而,事实却令人玩味:印度在智能手机、太阳能电池板和药品等产业的扩张,反而加剧了对中国进口的依赖。

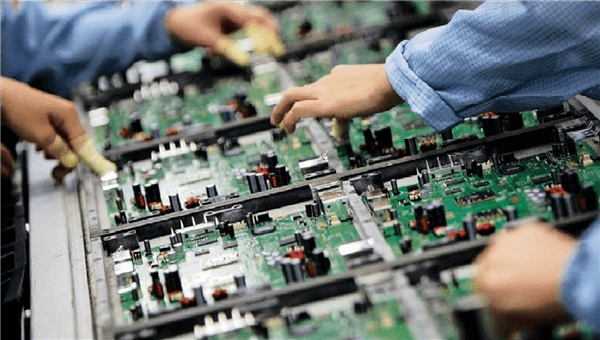

数据显示,印度从中国的进口增速远超整体进口增速,占比已接近三分之一。电子元器件、药品原料等关键领域对中国的依赖尤为突出,部分进口商品的增速甚至达到惊人的三倍以上。纺织、汽车等行业也面临同样的困境,大量依赖中国纱线、面料和零部件。即使是近年来对美出口激增的光伏组件产业,也离不开中国原材料的支撑。

这种依赖不仅仅体现在原材料层面。正处于工业化转型初期的印度,急需借鉴中国制造业的经验。为此,印度工业界甚至向政府施压,要求放宽对中国技术人员的签证限制。

这种一边追求自力更生,一边高度依赖中国的局面,形成了强烈的讽刺。尽管印度政府对来自中国(和其他邻国)的投资采取了“逐案评审”的严格审查机制,但近年来态度有所软化。据报道,已有不少中资企业在电子、快时尚、汽车等领域获得投资批准,目标多为出口市场。

印度政府首席经济顾问也指出,为了融入全球供应链,印度不得不与中国供应链融合,无论是完全依赖进口还是部分依赖中国投资,都是印度必须面对的选择。这表明,尽管印度积极推动去中国化,但在现实的经济压力下,与中国的合作仍然是不可避免的,也是印度实现经济发展目标的关键路径。